Elektrofahrzeuge mit Ladeleistungen zwischen 150 und 400 kW stellen hohe Anforderungen an den Netzanschluss. Klassische Schnellladepunkte benötigen in der Regel einen leistungsstarken Mittelspannungsanschluss. Genau hier zeigt sich die zentrale Hürde: Das Stromnetz ist oft nicht auf diese Lasten ausgelegt.

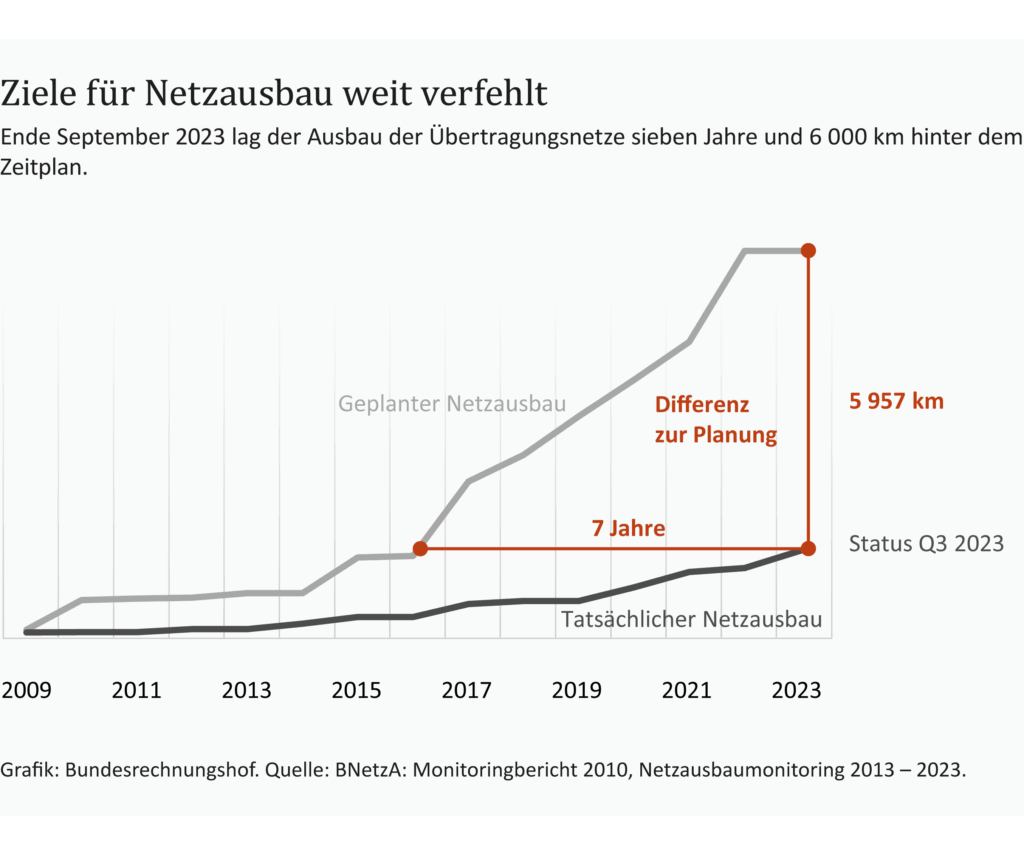

Netzausbauten dauern häufig 12 bis 24 Monate und verursachen Baukostenzuschüsse im sechsstelligen Bereich. Für viele Betreiber ist das ein Showstopper – Ladeprojekte verzögern sich oder werden ganz aufgegeben.

Die Alternative bieten batteriegestützte Schnellladesysteme. Ein Batteriespeicher wird dauerhaft über einen kleinen Netzanschluss im Niederspannungsbereich (20–70 kW) geladen. Bei Bedarf gibt er die Energie innerhalb kürzester Zeit wieder ab und stellt Ladeleistungen von bis zu 360–400 kW zur Verfügung.

Das Prinzip ist einfach: Das Netz lädt kontinuierlich die Batterie, beim Ladevorgang liefert die Batterie die Spitzenleistung. Netzengpässe spielen keine Rolle mehr.

Typische technische Eckdaten solcher Systeme sind ein Netzanschluss von 20–70 kW im Niederspannungsnetz, eine Batteriekapazität von 180–350 kWh und eine maximale Ladeleistung bis 400 kW (DC), meist verteilt auf ein bis zwei Ladepunkte, auch Dispenser genannt.

Typische Anwendungsfelder sind Ladehubs für E-Lkw, die Nachrüstung von Tankstellen, Schnellladepunkte an Supermärkten oder Einkaufszentren sowie Flottenstandorte von Kommunen und Unternehmen.

Für Betreiber ergeben sich daraus mehrere Vorteile. Projektlaufzeiten verkürzen sich deutlich: Batteriegestützte Ladehubs lassen sich in vier bis sechs Monaten realisieren, während der klassische Weg über Netzverstärkung oft ein bis zwei Jahre dauert. Baukostenzuschüsse für Netzanschlüsse entfallen oder sinken erheblich. Schon ab einer Einsparung im mittleren fünfstelligen Bereich kann sich die Investition in ein Batteriesystem rechnen.

Darüber hinaus bieten die Systeme mehr Flexibilität. Sie übernehmen auch Energiemanagementfunktionen, etwa die Einbindung von PV-Anlagen für Überschussladen, die Nutzung dynamischer Stromtarife oder das Lastmanagement für mehrere Fahrzeuge. Über offene Schnittstellen wie Modbus TCP lassen sie sich in bestehende Energiemanagementsysteme einbinden. Auch eine direkte Steuerung über Fahrzeuge nach ISO 15118-20 ist möglich.

Ein weiterer Aspekt sind Zusatzerlöse. Manche Systeme integrieren Werbedisplays, andere ermöglichen über Partnerlösungen eine Teilnahme am Strommarkt. Betreiber können so zusätzliche Einnahmequellen erschließen.

Praxisnahe Einsatzfelder sind vielfältig: Logistikstandorte, an denen E-Lkw mit hoher Leistung geladen werden müssen, ohne Netzverstärkung. Supermärkte und Einkaufszentren, die Kunden während kurzer Aufenthalte schnelles Laden anbieten wollen. Kommunen, die Ladehubs für Poolfahrzeuge oder E-Busse benötigen. Und Tankstellen, die ihre Infrastruktur schnell und ohne jahrelange Planungsverfahren auf Elektromobilität umstellen möchten.

Batteriegepufferte Schnellladesysteme lösen damit ein zentrales Problem der Elektromobilität: das Missverhältnis zwischen Ladebedarf und Netzkapazität. Sie bieten schnelle Umsetzung, kalkulierbare Kosten und flexible Integration von PV und Energiemanagement. Für Betreiber, die Ladeinfrastruktur zuverlässig realisieren wollen, sind sie eine der praktikabelsten Optionen am Markt – technisch ausgereift, wirtschaftlich sinnvoll und sofort einsetzbar.

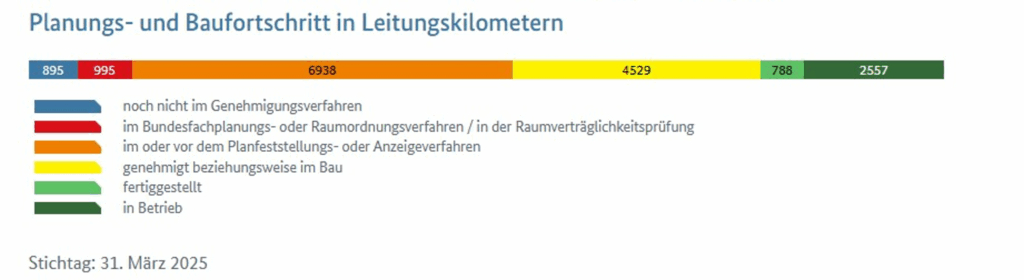

Wie sinnvoll batteriegepufferte Schnellladesysteme sind, zeigt sich eindrucksvoll anhand der aktuellen Netzausbauzahlen. Während der Netzausbau Jahre hinterherhinkt, schaffen Betreiber von Ladeparks und E-Flotten mit eigenen Lösungen Planungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Sie möchten mehr über batteriegestützte Schnellladesysteme erfahren? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.